久々にCFP出したけど通らなかったので公開します。

REXMLは Ruby 1.8.7 の頃に比べると本当に速くなってるし、YJITは Pure Ruby のライブラリにとってゲームチェンジャーだと思うんですよ。

※ 実際に出したCFP は英語で記述しています。

Title

REXMLのXML解析処理の改善

Abstract

REXML は Ruby で標準で使える XMLライブラリ(Bundled Gem)で、Ruby で実装されています。

Pure Ruby のためインストールし易い特徴があるのですが、逆に処理性能が遅いです。 今回、この REXML のパース処理を高速化したので、どのような手法を用いて実施したのかをお話しします。

Details

intended audience(対象読者)

このトークは下記の方を対象に考えています。

outcomes(成果)

REXML の XMLパース処理が正規表現(Regexp)で実装されているのを StringScanner (1) を用いたXMLパース処理に書き直し(2)、XML パース処理を最大 32%高速化(3)しました。

REXML と StringScanner の解説をまじえながら、私がどのような手法を用いてREXMLのXMLパース処理を高速化したのかを説明する事で、XMLの処理方法や StringScanner のパース処理方法を理解して欲しいと考えています。

- https://docs.ruby-lang.org/ja/latest/class/StringScanner.html

- PR

- https://github.com/ruby/rexml/actions/runs/7723085598/job/21052458823

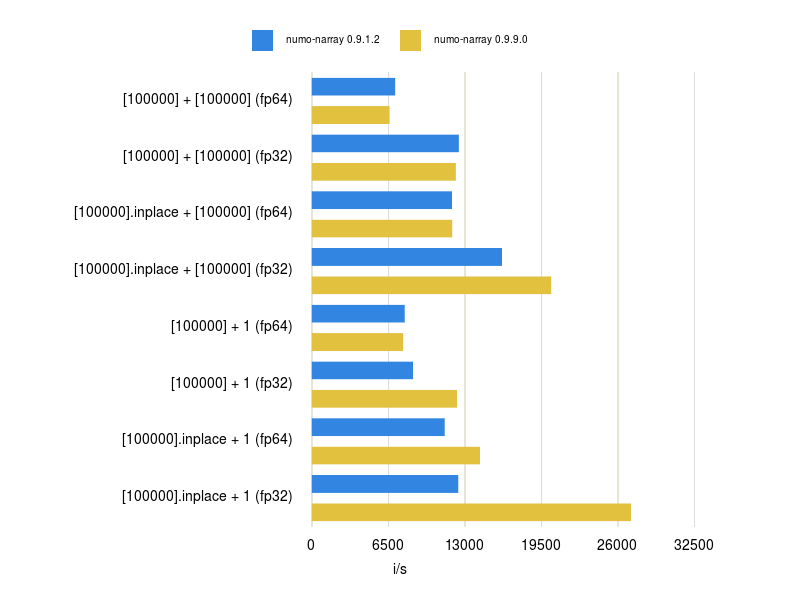

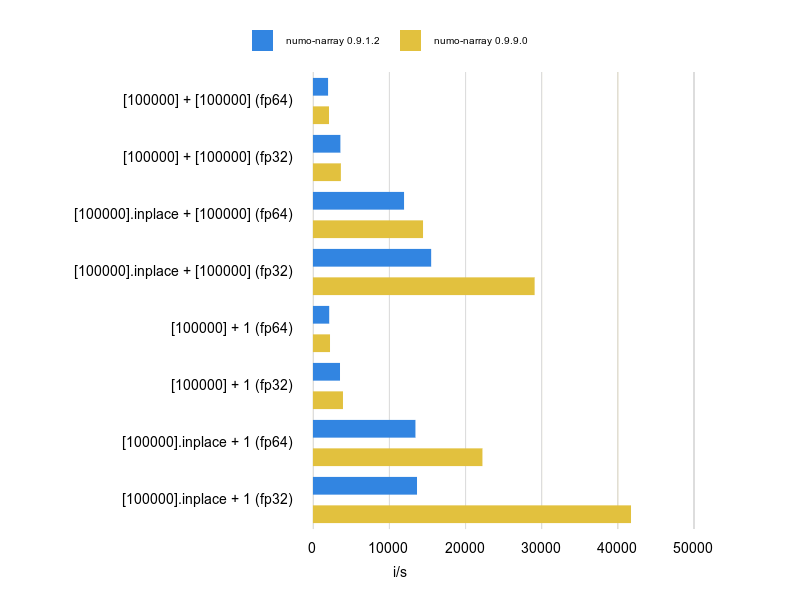

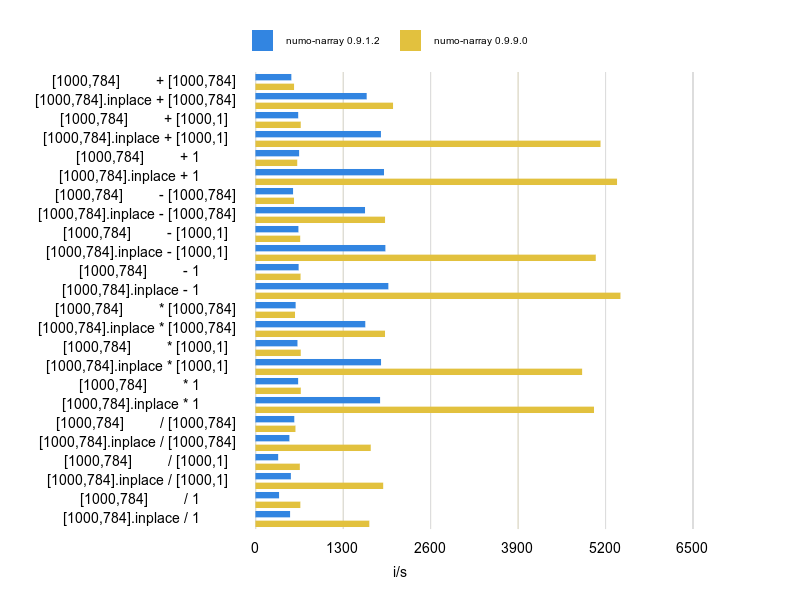

ruby 3.3.0 (2023-12-25 revision 5124f9ac75) [x86_64-linux]

Calculating -------------------------------------

rexml 3.2.6 master 3.2.6(YJIT) master(YJIT)

dom 4.902 5.224 7.664 8.755 i/s - 100.000 times in 20.400673s 19.140694s 13.047998s 11.422036s

sax 13.011 15.593 18.846 23.533 i/s - 100.000 times in 7.685622s 6.413001s 5.306133s 4.249434s

pull 15.512 19.271 22.121 29.095 i/s - 100.000 times in 6.446480s 5.189123s 4.520615s 3.436964s

stream 14.188 17.217 19.395 24.327 i/s - 100.000 times in 7.048419s 5.808095s 5.155877s 4.110616s

Comparison:

dom

master(YJIT): 8.8 i/s

3.2.6(YJIT): 7.7 i/s - 1.14x slower

master: 5.2 i/s - 1.68x slower

rexml 3.2.6: 4.9 i/s - 1.79x slower

sax

master(YJIT): 23.5 i/s

3.2.6(YJIT): 18.8 i/s - 1.25x slower

master: 15.6 i/s - 1.51x slower

rexml 3.2.6: 13.0 i/s - 1.81x slower

pull

master(YJIT): 29.1 i/s

3.2.6(YJIT): 22.1 i/s - 1.32x slower

master: 19.3 i/s - 1.51x slower

rexml 3.2.6: 15.5 i/s - 1.88x slower

stream

master(YJIT): 24.3 i/s

3.2.6(YJIT): 19.4 i/s - 1.25x slower

master: 17.2 i/s - 1.41x slower

rexml 3.2.6: 14.2 i/s - 1.71x slower

outlines(概要)

- 最初にXMLの概要とXMLの処理方式(DOM, SAX)の違いを説明します。

- REXML の処理性能を他のRuby C拡張 gem と比較しながら現状の処理速度を説明します。

- 文字列スキャナである StringScanner の使い方の説明をします。

- 処理速度を改善するために行った事(ベンチマークの整備、プロファイラを用いたボトルネックの確認、StringScannerのバグ修正等、StringScannerを用いた処理の書き換え)を説明します。

- まとめ

Pitch

Explain why this talk should be considered (この講演を考慮すべき理由)

Python や PHP などと比較して、Ruby の標準 XML パーサーが遅いのが気になっていました。

Ruby 1.8.7 の記事ですが、1万行程度のXMLの(DOM)パース処理 で C拡張gem の libxml-ruby と比較して数桁遅く、本番環境では使い物にならない状況でした。

https://suer.hatenablog.com/entry/20110126/xml_parse

この当時と比較して、Ruby の高速化、YJIT による高速化、REXML 自身の高速化などにより状況が改善されつつあるため、Pure Ruby 実装である REXML を再評価できればと考えています。

what makes you qualified to speak on the topic. (このテーマを話す資格がある理由)

仕事(SMI-S XML, PubMed XML)やプライベート(SVG)でXMLを処理する事が多く、複数の種類のXMLファイルを処理した経験があります。 また、nokogiri, ox, REXML と複数の XMLパーサーを使用した経験があり、今回 REXML のパース処理をStringScannerを用い高速化できた事で、REXML や StringScanner について解説できると考えています。

- Storage Management Initiative Specification (SMI-S)

- https://www.nlm.nih.gov/bsd/licensee/data_elements_doc.html

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG

Spoken language in your talk

日本語